Pour la 3ème année consécutive, l’université Paris Sciences & Lettres (PSL) participe en 2017 au concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180) organisé par la CPU et le CNRS (retrouvez le Communiqué de Presse national pour le lancement du concours MT180 – édition 2017 en cliquant ici).

La doctorante appelée à défendre les couleurs de PSL au niveau national le 14 juin 2017 à Paris a été sélectionnée lors de la Finale PSL, le jeudi 20 avril.

Le jury était composé de :

- Isabelle Catto – Doyenne de la Formation PSL

- Alice de Rochechouart – Lauréate PSL MT180 édition 2016

- Edith Ginglinger – Vice-Doyenne de la Recherche PSL

- Nelly Manoukian – Directrice de la Communication PSL

- Matteo Merzagora – Directeur de l’Espace des Sciences Pierre Gilles de Gennes

Carole Bastianelli (EPHE) a remporté la finale Paris Sciences & Lettres (PSL) du concours.

Elise Gardin (Chimie ParisTech) a, quant à elle, reçu le Prix du public.

Les candidats

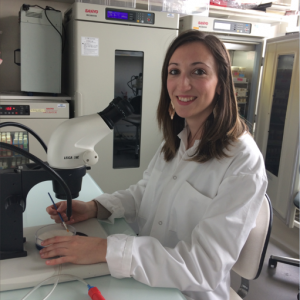

Carole Bastianelli

Carole BastianelliEPHE

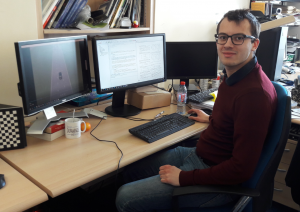

Sébastien Drouyer

Sébastien DrouyerMINES ParisTech

Romain Dupin

Romain DupinMINES ParisTech

Evan Eames

Evan EamesObservatoire de Paris

Romain Gaillac

Romain GaillacChimie ParisTech

Elise Gardin

Elise GardinChimie ParisTech

Auderic Maret

Auderic MaretEHESS

Quentin Perrier

Quentin PerrierEHESS

Elsa Perrin

Elsa PerrinEcole normale supérieure

Céline Petitgas

Céline PetitgasESPCI

Philip Polack

Philip PolackMINES ParisTech

William Polycarpe

William PolycarpeObservatoire de Paris

Eloïse Senges

Eloïse SengesUniversité Paris-Dauphine

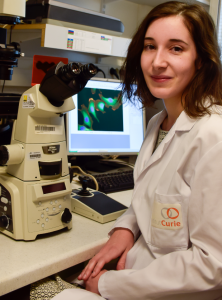

Sandrine Tury

Sandrine TuryInstitut Curie

Cliquez sur une photo pour plus de détails

Les 15 finalistes ont été accompagnés pendant toute la phase de préparation et ont bénéficié d’une formation à la communication orale, à la prise de parole en public et à la vulgarisation dans le cadre du concours.

La finale PSL

Cliquez sur le nom d’un(e) candidat(e) pour accèder directement à son pitch.

- Elise Gardin (Chimie ParisTech) Etude des interactions bactéries-surfaces et des effets sur la passivation des aciers inoxydables

- Eloïse Senges (Université Paris-Dauphine) Antécédents, manifestations et effets du Bien Vieillir Désiré sur la consommation des seniors

- Auderic Maret (EHESS) Marseille et sa classe dirigeante à la Renaissance (env. 1460 – env. 1560). D’une principauté méditerranéenne au royaume de France

- Sébastien Drouyer (MINES ParisTech) Topographie 3D par approche segmentation : application au microscope électronique à balayage

- Quentin Perrier (EHESS) Eléments d’analyse micro et macro-économique d’un développement à grande échelle des énergies renouvelables dans le secteur électrique en Europe

- Carole Bastianelli (EPHE) Changements globaux et dynamiques forestières des pessières du Québec au cours des 8000 dernières années

- William Polycarpe (Observatoire de Paris) Nouvelle étude de l’évolution orbitale des huit principaux satellites de Saturne

- Anastasiia Syreishchikova (EPHE) Les voyages d’Hector Berlioz en Russie. Histoire d’un dialogue musical franco-russe

- Céline Petitgas (ESPCI) Etude des mécanismes pathogéniques de la Maladie de Lesch-Nyhan en relation avec le système dopaminergique chez un organisme modèle, Drosophila melanogaster

- Sandrine Tury (Institut Curie) Intérêt thérapeutique de la privation en fer dans les cancers du sein

- Romain Gaillac (Chimie ParisTech) Modélisation multi-échelle des propriétés physico-chimiques de matériaux nanoporeux

- Philip Polack (MINES ParisTech) Cohérence et stabilité de systèmes hiérarchiques de planification et de contrôle pour la conduite automatisée

- Elsa Perrin (Ecole normale supérieure) Modélisation du couplage adsorption – propriétés mécaniques dans des matériaux nanocomposites

- Evan Eames (Observatoire de Paris) Explorer l’aube cosmique et époche de réionisation avec le signal 21 cm

- Romain Dupin (MINES ParisTech) Prédiction de la capacité thermique des lignes de transport et impacts sur la gestion du système électrique

La finale nationale

La demi-finale nationale a eu lieu à huis clos le 13 juin 2017 à Paris, au siège de la Mgen, partenaire du concours. Lors de cette demi-finale, les 27 doctorants lauréats de chaque ComUE ont de nouveau exposé leur sujet de thèse, et ont jugé la prestation des autres candidats en fonction d’une grille pré-établie. Au terme de cette demi-finale, 16 candidats sur les 27 ont été sélectionnés pour participer à la finale. Notre finaliste PSL, Carole Bastianelli de l’EPHE, a brillamment réussi cette étape.

La demi-finale nationale a eu lieu à huis clos le 13 juin 2017 à Paris, au siège de la Mgen, partenaire du concours. Lors de cette demi-finale, les 27 doctorants lauréats de chaque ComUE ont de nouveau exposé leur sujet de thèse, et ont jugé la prestation des autres candidats en fonction d’une grille pré-établie. Au terme de cette demi-finale, 16 candidats sur les 27 ont été sélectionnés pour participer à la finale. Notre finaliste PSL, Carole Bastianelli de l’EPHE, a brillamment réussi cette étape.

La finale nationale s’est déroulée le lendemain, le 14 juin 2017, à Paris, au Studio 104 de la Maison de la Radio devant un large public.

Cette finale était animée par Mathieu Vidard, présentateur de « La Tête au Carré », l’émission scientifique quotidienne de France Inter (partenaire du concours), Pierre Girard, journaliste et présentateur sur Arte, notamment de l’émission quotidienne « X:enius » et par Marie-Charlotte Morin, vulgarisatrice scientifique et gagnante de la première édition française de « Ma thèse en 180 secondes », en 2014.

Le jury était composé de :

- Sophia Aram, journaliste humoriste, France Inter

- Mathieu Buonafine, doctorant, gagnant de la finale nationale de l’édition 2016

- Frédéric Courant, journaliste scientifique, présentateur des émissions de vulgarisation scientifique « L’esprit sorcier » et « C’est pas sorcier »

- Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Vie étudiante

- Bruno Maquart, Président d’Universcience

- Anne-Virginie Salsac, chargée de recherche CNRS à l’Université de technologie de Compiègne (UTC).

Le pitch de Carole Bastianelli (EPHE), finaliste PSL

Les trois lauréats de cette finale nationale, dont les deux premières représenteront la France lors de la finale internationale, le 28 septembre 2017 à Liège, en Belgique sont :

- 1er prix et prix du public : Sabrina Fadloun (Communauté Université Grenoble Alpes)

Étude d’un procédé de dépôt de cuivre par MOCVD pour la réalisation de vias traversants à fort facteur de forme pour l’intégration 3D. - 2e prix : Davina Desplan (Université Paris Seine)

Caractérisation mécaniques et électriques de produits cosmétiques et de leur stabilité, lien avec des modifications chimiques ou des contaminations biologiques. - 3e prix : Olivier Chabrol (Aix–Marseille Université)

Méthodes informatiques de détection de signatures moléculaires de convergence évolutive.

MT180 2017 - Carole Bastianelli (EPHE)

Changements globaux et dynamiques forestières des pessières du Québec au cours des 8000 dernières années.

Sous la direction de Christelle Hély-Alleaume

ED 472 : Ecole doctorale de l’EPHE

« La paléoécologie permet d’étudier comment les milieux naturels ont évolué au cours du temps afin de mieux comprendre les changements présents et d’anticiper la gestion future. »

« La paléoécologie permet d’étudier comment les milieux naturels ont évolué au cours du temps afin de mieux comprendre les changements présents et d’anticiper la gestion future. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Le sujet de ma thèse propose de reconstruire l’historique des transformations de certaines forêts d’épicéas (« pessières ») situées au Nord du Québec, en lien avec les variations du climat (en particulier le régime des feux). Et ce, sur une période s’étendant de la dernière glaciation (~8000 ans) à nos jours.

J’avais particulièrement envie de travailler sur des problématiques d’écologie forestière, d’étudier des systèmes passés dans un contexte ayant de forts enjeux pour la gestion actuelle et future. Le sujet a été construit avec mes directeurs de recherche.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

J’ai la chance de pouvoir réaliser mes recherches avec une équipe de direction pluridisciplinaire (spécialisée en écologie forestière, biogéochimie et paléoécologie), internationale (France et Canada) et en collaboration dans différentes institutions : avec Yves Bergeron (IRF-UQAT), David Paré (SCF-RnCAN), Christelle Hély (EPHE, ISEM-UM), et Adam Ali (ISEM-UM).

En tant que biologiste et écologue, j’ai évidemment beaucoup d’admiration pour tous les grands scientifiques ayant contribué à notre compréhension de l’évolution. J’essaie aussi de me rappeler au quotidien des bons mots de Stéphane Hessel, dont l’une des phrases (entendue à la radio) m’a particulièrement marquée et encouragée dans la construction de mon parcours professionnel : « Notre rôle sur cette planète est de comprendre suffisamment ce qui nous entoure et d’en être suffisamment proche pour le préserver ».

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Les forêts que j’étudie subissent actuellement une transformation qui est problématique d’un point de vue économique (pour la productivité et la filière bois) et écologique (pour l’atténuation du changement climatique). Comprendre les aspects climatiques qui régissent cette transformation a donc un intérêt direct pour la gestion forestière. L’aspect paléoécologique de mon sujet revêt également une dimension plus fondamentale, qui permet d’obtenir des informations sur l’évolution des écosystèmes au cours du temps.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

L’organisation de MT180s et la plateforme mise en place par PSL pour la diffusion de cet événement offrent une excellente opportunité de communiquer autour de mon sujet de recherche. Au-delà du concours, la formation qui y prépare est aussi un excellent moyen de développer des techniques de communication, de vulgarisation, de prise de parole et de rencontrer des collègues doctorants dont la diversité des sujets est très enrichissante.

MT180 2017 - Sébastien Drouyer (MINES ParisTech)

Topographie 3D par approche segmentation : application au microscope électronique à balayage.

Sous la direction de Serge Beucher et Michel Bilodeau

ED 432 : Sciences des métiers de l’ingénieur

« Connaitre la structure 3D microscopique des matériaux permet de mieux les étudier et les améliorer. Mon objectif, c’est de permettre aux chimistes d’obtenir cette structure facilement. »

« Connaitre la structure 3D microscopique des matériaux permet de mieux les étudier et les améliorer. Mon objectif, c’est de permettre aux chimistes d’obtenir cette structure facilement. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Les chimistes, biologistes et physiciens ont souvent besoin d’analyser la structure 3D des matériaux à l’échelle microscopique. Cela peut les aider à trouver des anomalies, améliorer la conception de nouveaux matériaux ou prévoir des propriétés tel que la résistance aux chocs.

L’objectif de mon sujet de thèse est de créer un logiciel qui reconstruit automatiquement la morphologie 3D de matériaux (tels des microcristaux) à l’échelle du micron à partir de plusieurs images de microscope électronique à balayage (MEB).

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

Mon sujet est multidisciplinaire : beaucoup de mathématiques, d’informatique, et je travaille aussi avec des chimistes et des physiciens pour qui le logiciel est développé.

La plupart du temps, je travaille à l’école des Mines avec mes encadrants de thèse – Serge Beucher et Michel Bilodeau – qui m’aident à améliorer la solution développée. Je collabore aussi beaucoup avec Maxime Moreaud et Loïc Sorbier qui travaillent à IFP Energies Nouvelles.

Il n’y a pas particulièrement de grande figure qui m’a inspiré. J’admire cependant ceux qui arrivent à présenter leurs travaux en profondeur tout en restant clair et accessible, c’est encore trop rare dans le monde de la recherche.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Ma thèse est financée par IFP Energies Nouvelles. L’institut avait besoin d’une solution performante pour analyser une classe de matériaux : les catalyseurs. Ces éléments permettent d’accélérer grandement les réactions chimiques. Au niveau de l’industrie, ils sont utilisés presque partout.

Notre méthode permet une analyse plus rapide et plus précise des catalyseurs. Les chimistes pourront ainsi les observer et les concevoir plus facilement qu’avant.

Au-delà de l’application en MEB, la reconstruction 3D de scènes est aussi appliquée pour les voitures autonomes, l’imagerie satellitaire ou aérienne, la robotique…

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

PSL met à la disposition de tous les doctorants un panel de formations très complet. Certaines formations portent évidemment sur des sujets scientifiques, mais beaucoup traitent de relations humaines ou de développement personnel par exemple. Cela permet d’enrichir ses perspectives.

Paris Sciences & Lettres contribue aussi beaucoup au développement de la recherche et du doctorat. Grâce à sa démarche de communication, dont MT180 fait partie, le grand public et le monde de l’entreprise reconnait de plus en plus le doctorat.

MT180 2017 - Romain Dupin (MINES ParisTech)

Prédiction de la capacité thermique des lignes de transport et impacts sur la gestion du système électrique.

ED 432 : Sciences des métiers de l’ingénieur

MT180 2017 - Evan Eames (Observatoire de Paris)

Explorer l’aube cosmique et époche de réionisation avec le signal 21 cm.

ED 127 : Astronomie et astrophysique d’Île-de-France

MT180 2017 - Romain Gaillac (Chimie ParisTech)

Modélisation multi-échelle des propriétés physico-chimiques de matériaux nanoporeux.

Sous la direction de François-Xavier Coudert

ED 388 : Chimie Physique et Chimie Analytique de Paris Centre

« Modélisation à l’échelle moléculaire de matériaux nanoporeux pour mieux comprendre les liens entre leur structure et leurs propriétés physico-chimiques. »

« Modélisation à l’échelle moléculaire de matériaux nanoporeux pour mieux comprendre les liens entre leur structure et leurs propriétés physico-chimiques. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Mes travaux de recherche portent sur la modélisation de matériaux utilisés industriellement, telles que les zéolithes, ou qui pourraient l’être, tels les MOF (Metal-Organic Frameworks), au niveau moléculaire. Il s’agit de comprendre les liens entre les propriétés structurales microscopiques et les propriétés physico-chimiques de ces matériaux. Je m’intéresse aussi bien à des propriétés d’adsorption, utilisés dans la séparation et la purification de gaz notamment, qu’aux propriétés mécaniques et thermiques de ces matériaux, qui sont incontournables pour les applications industrielles.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

Je travaille en étroite collaboration avec mon directeur de thèse à l’élaboration d’un projet de recherche cohérent et abouti. Je collabore aussi avec des expérimentateurs britanniques experts des matériaux que j’étudie. Toute mon équipe, du stagiaire au chercheur postdoctoral, en passant par les autres doctorants, m’apporte également un soutien scientifique et technique considérable.

Mes professeurs de chimie théorique à l’Ecole Normale Supérieure m’ont plus inspirés que de grands scientifiques célèbres. Cependant, le livre « Les objets fragiles » de Pierre-Gilles de Gennes m’a beaucoup inspiré sur la nécessité de vulgariser la recherche scientifique.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Les matériaux que j’étudie sont très prometteurs pour des applications diverses. Celles-ci vont de l’électronique, dans lesquels ils pourraient constituer la brique de base de nouvelles batteries, au piégeage de substance gazeuse dangereuse. Certains de ces matériaux pourraient être utilisés dans des piles à combustible indispensables pour des véhicules à hydrogène qui promettent d’être toujours plus nombreux pour remplacer les véhicules à essence.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

A la suite de ma formation en chimie à l’Ecole Normale Supérieure, PSL m’a permis d’accéder à l’année prédoctorale, alors nouvellement créée, PSL-ITI (Institut de Technologie et d’Innovation). J’y ai beaucoup appris sur les mécanismes de l’innovation technologique, de la recherche fondamentale au marché commercial, et sur les interactions existantes entre la recherche académique, la R&D industrielle et les startups. PSL me permet aussi d’être au courant des conférences données dans les autres établissements, que ce soit sur des thèmes proches de mes sujets de recherche ou tout simplement pour satisfaire ma curiosité intellectuelle.

MT180 2017 - Elise Gardin (Chimie ParisTech)

Etude des interactions bactéries-surfaces et des effets sur la passivation des aciers inoxydables.

Sous la direction de Philippe Marcus

ED 388 : Chimie Physique et Chimie Analytique de Paris Centre

« Les bactéries ne transmettent pas seulement des maladies, elles peuvent aussi être impliquées dans les processus de corrosion des matériaux métalliques comme les aciers inoxydables : c’est la biocorrosion. »

« Les bactéries ne transmettent pas seulement des maladies, elles peuvent aussi être impliquées dans les processus de corrosion des matériaux métalliques comme les aciers inoxydables : c’est la biocorrosion. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

La biocorrosion désigne l’influence des micro-organismes, par exemple des bactéries, sur les processus de corrosion des matériaux métalliques. Les aciers inoxydables, même s’ils font partie des matériaux les plus résistants à la corrosion, peuvent être touchés par la biocorrosion. L’objectif de ma thèse est de comprendre l’effet de l’adhésion bactérienne et la formation d’un biofilm à la surface d’un acier inoxydable sur sa résistance à la corrosion. Mes travaux s’appuient sur un couplage innovant entre des analyses d’extrême surface (XPS et ToF-SIMS) et des méthodes électrochimiques pour appréhender le rôle du biofilm sur la stabilité de la couche passive et les mécanismes de biocorrosion associés.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

En tant que doctorante CIFRE, j’ai la chance de partager mes recherches entre l’Institut de Recherche de Chimie Paris, sous la direction de Philippe Marcus, et l’entreprise APERAM, producteur d’aciers inoxydables. Cette collaboration me permet d’associer une recherche poussée dans la compréhension des mécanismes de biocorrosion à un besoin industriel plus appliqué.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Les conséquences de la corrosion au niveau mondial sont lourdes, tant d’un point de vue économique qu’environnemental. Ainsi, l’amélioration de la durabilité des matériaux est essentielle dans la lutte pour la préservation de l’environnement, notamment pour empêcher l’apparition de fuites au sein de structures métalliques corrodées. Parmi les dégâts causés par la corrosion, la part réelle de la biocorrosion est probablement sous-estimée. En effet, la biocorrosion est par nature un domaine multidisciplinaire et sa compréhension fait appel à des expertises variées : corrosion, électrochimie, science des surfaces, microbiologie, biochimie… L’identification de la biocorrosion est donc un challenge !

Dans ma thèse, je développe un test « simple » permettant d’évaluer la résistance à la biocorrosion de différents types d’aciers inoxydables. Le but de ce test est de proposer l’acier inoxydable le mieux adapté pour prévenir le risque de biocorrosion dans un secteur industriel propice à la prolifération bactérienne (Oil&Gas, réseaux d’eau potable, traitement des eaux, industrie agroalimentaire…).

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

La participation au concours « Ma thèse en 180 secondes » organisé par PSL est une formidable opportunité pour apprendre à communiquer et vulgariser sa thématique de recherche. Ces qualités sont essentielles au-delà du concours et la formation dont nous avons bénéficiée est un grand atout.

MT180 2017 - Auderic Maret (EHESS)

Marseille et sa classe dirigeante à la Renaissance (env. 1460 – env. 1560). D’une principauté méditerranéenne au royaume de France.

Sous la direction de Jean Boutier

ED 286 : Ecole doctorale de l’EHESS

« Un transfert de souveraineté qui a fonctionné car il a donné lieu à une négociation et qui a contribué à la formation de notre Etat. »

« Un transfert de souveraineté qui a fonctionné car il a donné lieu à une négociation et qui a contribué à la formation de notre Etat. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Je travaille sur l’intégration de la Provence au royaume de France pendant la Renaissance et sur le passage d’un espace politico-culturel lié à la Méditerranée à un espace politico-culturel dominé par le roi de France avec des modèles et des pratiques politiques différents. Il s’agit en fait de passer et de comprendre ce passage qui a été globalement pacifique et qui n’a pas débouché sur des tensions comme dans d’autres pays européens, je pense notamment à l’Espagne qui connaît des tensions en Catalogne en raison de la volonté d’indépendance d’une partie de la population ou bien la volonté de l’Ecosse d’organiser un nouveau référendum sur son indépendance depuis le Brexit.

Généralement, on consulte les historiens pour comprendre les tensions ou les problèmes, j’ai pris le contre-pied en voulant travailler sur les réussites qu’offre l’Histoire, qui constituent en réalité la partie immergée de l’iceberg, donc la plus importante.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

En premier lieu mon directeur de thèse et les différents directeurs de recherche rencontrés à l’EHESS ou chercheurs français et étrangers croisés au cours de colloques et journées d’études en France mais aussi en Italie ou en Grèce. De plus, je sollicite les services et les compétences de bibliothécaires, de conservateurs ou d’attachés de conservation sans lesquels l’historien ne peut pas travailler.

Je n’ai pas de grande figure qui m’aurait inspiré. Je dirais que travaillant sur des jeux et des enjeux de pouvoirs à différentes échelles, à travers le prisme urbain, ma démarche ressemble – en plus modeste – à celle de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France. Travaillant sur l’histoire de la ville et de son architecture mais plus généralement sur les arts visuels, Daniel Arasse, ancien directeur d’études à l’EHESS m’a influencé. Enfin, j’ai une dette envers Michel Foucault et notamment pour ses réflexions sur la « gouvernementalité ».

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Les questions sur les pouvoirs, le politique, la nationalité et la souveraineté concernent encore les citoyens. De plus j’éclaire un moment fort de la construction du territoire national, puisq’avec le rattachement de la Provence à la France en 1481, la monarchie française développe une véritable politique méditerranéenne pour devenir au XVIIe siècle une actrice importante de la scène méditerranéenne.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

La formation de la Comue étant encore récente, je n’ai pas pleinement utilisé toutes les ressources offertes par PSL. Mais j’apprécie l’initiative et l’esprit de ce regroupement, qui permet de savoir ce que font les autres écoles. En effet, l’EHESS est une école où il n’y a que des sciences sociales (histoire, sociologie, ethnologie …) et j’ai ainsi une ouverture sur ce que font les collègues en recherche fondamentale ou en recherche appliquée.

MT180 2017 - Danijela Markovic (Ecole normale supérieure)

Information Quantique avec des circuits supraconducteurs : qubits et mémoires quantiques microondes.

ENS ED 564 : Physique en Ile-de-France

MT180 2017 - Quentin Perrier (EHESS)

Eléments d’analyse micro et macro-économique d’un développement à grande échelle des énergies renouvelables dans le secteur électrique en Europe.

Sous la direction de Philippe Quirion

ED 286 : Ecole doctorale de l’EHESS

« Accélérons le développement des énergies renouvelables ! C’est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique, c’est possible techniquement, et c’est abordable économiquement ! »

« Accélérons le développement des énergies renouvelables ! C’est nécessaire pour limiter le réchauffement climatique, c’est possible techniquement, et c’est abordable économiquement ! »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Sujet de thèse : Analyse des impacts micro- et macro-économiques des énergies renouvelables dans le secteur électrique en Europe.

J’ai choisi ce sujet car le changement climatique est pour moi l’un des enjeux majeurs de l’humanité en ce début de siècle. Je voulais approfondir mes connaissances sur le sujet, et pourquoi pas apporter ma petite pierre à la lutte…

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

J’ai travaillé essentiellement avec mon directeur de thèse, Philippe Quirion. Dans les grandes figures de mon domaine, j’apprécie beaucoup Paul Krugman (prix Nobel d’économie 2008), qui est à la fois un grand chercheur, un excellent pédagogue et un homme engagé politiquement, avec sa tribune dans le Times depuis 1999.

Mais je m’intéresse également aux travaux de disciplines transverses. J’ai notamment un faible pour Edgar Morin et Bruno Latour.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Mes travaux s’inscrivent directement dans le débat politique, en France et en Europe, sur la stratégie de développement des renouvelables. Combien de renouvelables veut-on ? A quelle vitesse faut-il les déployer ? Est-ce trop cher ?

En France, plus particulièrement, je touche également au débat sur la place du nucléaire – sujet sensible s’il en est !

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

MT 180s !

MT180 2017 - Elsa Perrin (Ecole normale supérieure)

Modélisation du couplage adsorption – propriétés mécaniques dans des matériaux nanocomposites.

Sous la direction de Anne Boutin

ED 388 : Chimie Physique et Chimie Analytique de Paris Centre

« J’étudie, à l’aide de modélisations, le comportement d’une colle chirurgicale innovante. Cette dernière est composée de nanoparticules et d’eau. Elle colle très bien la peau, mais aussi les organes mous, gorgés d’eau comme le foie. »

« J’étudie, à l’aide de modélisations, le comportement d’une colle chirurgicale innovante. Cette dernière est composée de nanoparticules et d’eau. Elle colle très bien la peau, mais aussi les organes mous, gorgés d’eau comme le foie. »

Le foie est un organe qui se suture mal car il se déchire au passage de l’aiguille. C’est pour ça qu’il est important d’avoir une colle permettant de réparer le foie. La colle chirurgicale que j’étudie colle très bien le foie, est aussi biocompatible, s’applique facilement et se dégrade sans problème.

Cette colle a été développée en 2014. Cependant, son comportement est mal compris : on ne comprend pas pourquoi la colle adhère si bien au foie. J’utilise des simulations numériques afin d’étudier ce système. Ce projet est né d’une collaboration entre chercheurs de différents établissements de PSL : l’ESPCI, Chimie ParisTech et l’ENS. C’est un aller-retour entre expérience et simulation. Des expérimentateurs ont développé la colle, et des théoriciens trouvent des pistes afin de comprendre ses propriétés et de l’améliorer. De nombreuses personnes sont impliquées dans ce projet. Je travaille en contact direct avec mes encadrants et directeurs de thèse, théoriciens, à Paris et à Berlin, mais aussi auprès des expérimentateurs. Le but de ma thèse est donc de comprendre, à l’aide d’outils théoriques, le comportement de la colle sur le foie pour ensuite améliorer cette colle.

MT180 2017 - Céline Petitgas (ESPCI)

Etude des mécanismes pathogéniques de la Maladie de Lesch-Nyhan en relation avec le système dopaminergique chez un organisme modèle, Drosophila melanogaster.

Sous la direction de Serge Birman et Irène Ceballos-Picot

ED 158 : Cerveau, Cognition, Comportement

« Modéliser les troubles neurocomportementaux d’une maladie rare, la maladie de Lesch-Nyhan, pour en comprendre les mécanismes physiologiques sous-jacents et trouver des cibles thérapeutiques. »

« Modéliser les troubles neurocomportementaux d’une maladie rare, la maladie de Lesch-Nyhan, pour en comprendre les mécanismes physiologiques sous-jacents et trouver des cibles thérapeutiques. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Mon sujet de thèse consiste à identifier les mécanismes (cellulaires et moléculaires) conduisant aux symptômes neurocomportementaux de la maladie de Lesch-Nyhan, une maladie génétique et métabolique rare, ainsi qu’à tenter de reproduire des symptômes de cette maladie chez un organisme modèle, la drosophile. L’idée provient de la rencontre de mes co-directeurs de thèse, les Drs Serge Birman et Irène Ceballos-Picot, spécialistes respectivement de la drosophile et de la maladie de Lesch-Nyhan, qui ont entrepris une collaboration et m’ont immédiatement impliquée dans ce nouveau projet.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

Je partage mes travaux expérimentaux entre le Laboratoire de Plasticité du Cerveau de l’ESPCI dans l’équipe de Serge Birman, et le Laboratoire de Biochimie Métabolomique et Protéomique de l’Hôpital Necker avec Irène Ceballos-Picot. J’ai eu l’opportunité de rencontrer lors d’un congrès le Pr William Nyhan, découvreur en 1964 de la maladie sur laquelle je travaille, qui m’a fortement encouragé pour ma thèse. Je ne crois pas avoir été inspirée par une grande figure scientifique en particulier, même si j’admire beaucoup ce que Marie Curie a réussi à faire en tant que femme physicienne à son époque. Je suis par contre très stimulée par mon désir de venir en aide aux enfants qui souffrent de cette maladie et peut-être pour cela inconsciemment inspirée par la figure exemplaire de Louis Pasteur.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Ma thèse a pour intérêt final de trouver des moyens thérapeutiques pour soigner les jeunes garçons atteints de cette maladie dramatique, pour lesquels aucun traitement n’existe à ce jour. Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de bons modèles animaux pour étudier cette maladie alors qu’il nous faut en comprendre les causes pour trouver des solutions. C’est à ce niveau-là précisément que mon travail pourra, je l’espère, faire progresser les connaissances.

Enfin, je citerai le Dr William Harvey, figure médicale britannique du 17ème : « Les mécanismes fondamentaux sont découverts lorsqu’on en est privé. Il n’y a pas de meilleure voie pour améliorer sa connaissance de l’humain et de la médecine que de découvrir les lois de la nature par une investigation rigoureuse de formes rares de maladies…”. En effet, la découverte des mécanismes conduisant aux mouvements anormaux et à l’automutilation dans la maladie de Lesch-Nyhan nous permettra aussi de mieux comprendre des maladies neurocomportementales plus communes telles que la maladie de Parkinson ou l’autisme.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

PSL m’a apporté des possibilités de formations diverses et très utiles dans le cadre de ma thèse. J’ai par exemple suivi une formation de connaissance du marché de l’emploi des docteurs ou encore une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique, lors desquelles j’ai pu rencontrer d’autres doctorants d’horizons divers, ce qui est aussi très enrichissant. De plus, PSL est très investi dans la préparation du concours MT180s et nous fournit un précieux accompagnement. Nous avons ainsi pu participer à une formation que je conseille à tous de communication orale et prise de parole en public.

MT180 2017 - Philip Polack (MINES ParisTech)

Cohérence et stabilité de systèmes hiérarchiques de planification et de contrôle pour la conduite automatisée.

Sous la direction de Arnaud de la Fortelle

ED 432 : Sciences des métiers de l’ingénieur

« Ma recherche consiste à améliorer la sécurité des voitures autonomes en identifiant les problèmes qui pourraient survenir d’une mauvaise coordination entre la planification, c’est-à-dire la génération de trajectoires à suivre pour le véhicule, et le contrôle, qui est l’exécution de ces trajectoires à l’aide du volant et des pédales d’accélération et de frein. »

« Ma recherche consiste à améliorer la sécurité des voitures autonomes en identifiant les problèmes qui pourraient survenir d’une mauvaise coordination entre la planification, c’est-à-dire la génération de trajectoires à suivre pour le véhicule, et le contrôle, qui est l’exécution de ces trajectoires à l’aide du volant et des pédales d’accélération et de frein. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

J’avais envie de faire une thèse en mathématiques appliquées, qui soit orientée autour des thématiques du transport ou de l’énergie. J’avais entendu parler de la voiture autonome il y a maintenant quelques années, lors d’une conférence donnée par l’ancien directeur du centre de robotique des Mines, Claude Laurgeau. Ce thème m’a tout de suite passionné, car il permettait de concilier mes deux domaines d’intérêt, et de faire des mathématiques !

Plus précisément, mon sujet porte sur la « Cohérence et stabilité de systèmes hiérarchiques de planification et de contrôle pour la conduite automatisée ». L’idée du sujet est venue petit à petit après plusieurs discussions avec mon directeur de thèse, Arnaud de La Fortelle.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

J’ai beaucoup travaillé avec mes encadrants bien évidemment, que ce soit Arnaud de La Fortelle pour la partie planification ou Brigitte d’Andréa-Novel pour le contrôle. J’ai également eu le privilège de travailler avec des chercheurs reconnus dans leur domaine, comme Michel Fliess (médaille d’argent du CNRS), Dominique Gruyer (directeur du LIVIC de l’IFSTTAR) ou encore Lghani Menhour (maître de conférences à l’Université de Reims).

Si je devais choisir une grande figure qui m’a inspiré, je choisirais Nikola Tesla, à cause de la multidisciplinarité de ses domaines de recherche et de l’importance de ses travaux. Non seulement, ses travaux pionniers sur le courant alternatif ont été à l’origine des réseaux d’électricité, mais il a également contribué à la communication radio, en publiant le principe de fonctionnement d’un RADAR. De plus, il a déposé un brevet sur le contrôle d’un bateau à distance : il avait déjà pensé au concept d’un moyen de locomotion qui se déplace sans humain à l’intérieur, une sorte de prémices des voitures autonomes !

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Mes travaux sur la cohérence entre la planification et le contrôle de véhicules autonomes permettraient d’améliorer la sécurité de ces derniers, en évitant des problèmes de conception. Et pourquoi pas espérer que dans quelques années, quand ces véhicules seront plus présents dans notre quotidien, il y ait un peu de mes travaux dans leur architecture logicielle !

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

PSL m’a apporté une ouverture d’esprit en m’informant sur des événements ayant lieu dans d’autres établissements. Par exemple, j’ai pu aller à des conférences sur la gestion des déchets nucléaires à Chimie ParisTech ou sur la prédiction de certaines maladies à l’aide de méthodes d’apprentissage artificiel à l’Institut Curie. Ces thématiques, bien qu’éloignées de mon domaine de recherche, m’ont permis de satisfaire ma curiosité scientifique. Sans parler de « Ma Thèse en 180sec » bien évidemment, où j’ai découvert d’autres doctorants qui travaillent sur des sujets complètement différents. J’ai également suivi des cours dans d’autres établissements de PSL, comme par exemple celui particulièrement passionnant de Jean-Paul Laumond à l’ENS, portant sur la « planification du mouvement en robotique ».

MT180 2017 - William Polycarpe (Observatoire de Paris)

Nouvelle étude de l’évolution orbitale des huit principaux satellites de Saturne.

ED 127 : Astronomie et astrophysique d’Île-de-France

MT180 2017 - Eloïse Senges (Université Paris-Dauphine)

Antécédents, manifestations et effets du Bien Vieillir Désiré sur la consommation des seniors.

Sous la direction de Denis Guiot

ED 543 : Ecole doctorale de l’Université Paris-Dauphine

« A chacun son bien vieillir : ma thèse étudie les objectifs poursuivis par les seniors dans la quête du bien vieillir, le Bien Vieillir Désiré, et l’utilisation de la consommation (produits et services) pour s’adapter au vieillissement et bien vieillir. »

« A chacun son bien vieillir : ma thèse étudie les objectifs poursuivis par les seniors dans la quête du bien vieillir, le Bien Vieillir Désiré, et l’utilisation de la consommation (produits et services) pour s’adapter au vieillissement et bien vieillir. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Ma thèse porte sur le bien vieillir. J’étudie en particulier les objectifs poursuivis par les seniors dans la quête du bien vieillir – j’appelle ces objectifs : le Bien Vieillir Désiré – et leur influence sur les comportements de consommation. J’ai interrogé 1500 seniors, âgés de 50 à 80 ans. Mes travaux stimulent la responsabilité sociétale des entreprises, au service d’une société plus accueillante et bienveillante à l’égard des personnes âgées.

Je suis intéressée à la fois par le thème du vieillissement de la population et par le développement d’un marketing socialement responsable. Or, dans un contexte d’allongement de l’espérance de vie et d’explosion démographique des seniors, le bien vieillir est devenu un enjeu individuel, sociétal, politique et économique majeur dans les pays développés. Je me suis donc naturellement orientée vers l’étude du bien vieillir et du rôle que la consommation peut jouer dans l’adaptation au vieillissement et dans l’atteinte du bien vieillir.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

J’ai essentiellement travaillé avec mon directeur de thèse, le Professeur Denis Guiot (Professeur à l’Université Paris Dauphine), spécialisé dans le comportement du consommateur senior. Les recommandations méthodologiques du Professeur Jean-Louis Chandon (Professeur émérite à l’IAE d’Aix en Provence) m’ont aussi amenée à mettre en œuvre des modèles et techniques statistiques très avancés, nouveaux dans mon champ de recherche.

Deux grandes figures ont inspiré mes travaux : Paul et Margret Baltes. Ces deux psychologues allemands sont reconnus comme les plus influents dans le champ de la psychologie développementale, qui étudie les changements physiques, cognitifs, sociaux et psychologiques au cours de la vie, de la naissance à la mort. Les deux chercheurs se sont notamment intéressés à la psychologie du vieillissement et à la façon dont les individus s’adaptent aux effets du vieillissement. Leurs travaux sont particulièrement riches dans la perspective du bien vieillir.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Le concept de Bien Vieillir Désiré peut être utile à tous, au niveau individuel, collectif, économique et sociétal.

Au niveau individuel, le bien vieillir devient une préoccupation importante des seniors. Ils souhaitent influer sur la qualité de leur vieillissement pour le vivre le mieux possible. Ma thèse propose une approche à 360° du bien vieillir, avec des références médicales, philosophiques, sociologiques et psychologiques. Mes résultats éclairent aussi la signification du bien vieillir pour les seniors. Ils montrent que la conception du bien vieillir est différente d’un individu à l’autre et qu’elle ne se limite pas à la santé. Le Bien Vieillir Désiré s’avère composé d’objectifs physiques, sociaux, financiers et psychologiques, jusqu’alors négligés par la recherche.

Au niveau économique et sociétal, mes résultats permettent aux associations et aux entreprises de mieux comprendre les attentes des seniors afin de développer des biens et services qui améliorent la qualité de leur vieillissement. Le bien vieillir pourrait, dès lors, s’inscrire au cœur de la responsabilité sociétale des entreprises.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc.).

J’ai particulièrement apprécié la formation organisée par PSL dans le cadre du concours MT180. Etre formé à la vulgarisation scientifique est important pour un chercheur car savoir communiquer de façon synthétique, simple, claire et captivante à un public profane est bien souvent le chaînon manquant entre l’univers des chercheurs et celui du grand public.

MT180 2017 - Anastasiia Syreishchikova (EPHE)

Les voyages d’Hector Berlioz en Russie. Histoire d’un dialogue musical franco-russe.

Sous la direction de Cécile Reynaud

ED 472 : Ecole doctorale de l’EPHE

« Étudier la réception musicale et critique d’Hector Berlioz en Russie pour mieux comprendre les liens artistiques entre la France et la Russie au XIX siècle. »

« Étudier la réception musicale et critique d’Hector Berlioz en Russie pour mieux comprendre les liens artistiques entre la France et la Russie au XIX siècle. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

Ma thèse est consacrée au compositeur français du XIXe siècle, Hector Berlioz, et ses deux voyages en Russie, effectués en 1847 et 1867. Ses concerts à Saint-Pétersbourg et à Moscou étaient considérés, par le musicien lui-même, comme étant parmi les plus grands triomphes de sa carrière : il a été accueilli avec grand enthousiasme par le public, les musiciens russes et la famille impériale. Je me suis donc interrogée sur les raisons et les mécanismes de ce succès. Grâce à des documents issus des archives russes (jusqu’alors inédits ou même inconnus) et à environ 300 articles de la presse russe, j’essaie de reconstruire l’histoire de sa réception en Russie et comprendre le rôle des médias et l’impact d’autres phénomènes comme la structure des saisons musicales, les personnes influentes, etc. Puisque ma langue maternelle est le russe et que je m’intéresse aux échanges musicaux entre la France et la Russie, j’ai souhaité rédiger une thèse consacrée à un dialogue musical entre deux cultures, sous un régime de cotutelle entre ces deux pays.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

En premier lieu, j’ai travaillé avec mes deux co-directeurs de recherches : Cécile Reynaud (EPHE, Paris) et Marina Raku (Académie de Gnessine, Moscou) qui m’ont beaucoup encouragé et soutenu dans mon projet de thèse. Mes études et mes recherches en France n’auraient pas été possibles sans l’aide de Jean-Marie Jacono (Université Aix-Marseille) – directeur de mon Master également consacré au même compositeur. J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer des spécialistes berlioziens internationaux, comme Peter Bloom (Smith College), Hugh Macdonald (Washington University), Jean-Pierre Bartoli (Sorbonne) et d’autres. Dans le cadre de mes travaux, j’ai plusieurs fois sollicité les réseaux de l’Association National d’Hector Berlioz (La Côte-Saint-André), de la Berlioz Society (Londres) et du Musée Hector Berlioz (La Côte-Saint-André). Parmi les grandes figures qui m’ont inspiré je nommerais Michel Espagne, Thomas Khun, Roland Barthes, Youri Lotman et Hermann Hesse (surtout son livre Le Jeu des perles de verre).

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Les échanges culturels entre la France et la Russie ont toujours été très importants dans l’histoire de ces deux pays. Malgré différents contextes politiques, économiques et historiques ces liens restent toujours très riches et puissants aujourd’hui. Un épisode inconnu de la vie d’un musicien célèbre permet de mieux comprendre les relations artistiques entre la France et la Russie, mais aussi l’importance de Berlioz pour la culture et la musique russe.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

La participation au concours « Ma Thèse en 180 secondes » ! C’est une grande opportunité de rencontrer des chercheurs de différents domaines afin d’échanger sur nos idées et expériences. La formation qui accompagne le concours m’a permis d’apprendre comment valoriser mon projet de recherche auprès du grand public et renforcer mes compétences dans la prise de parole.

MT180 2017 - Sandrine Tury (Institut Curie)

Intérêt thérapeutique de la privation en fer dans les cancers du sein.

Sous la direction de Céline Callens

ED 582 : Cancérologie : Biologie, Médecine, Santé

« La privation en fer au moyen de chélateurs de fer pour améliorer l’efficacité de la chimiothérapie dans le traitement des cancers du sein. »

« La privation en fer au moyen de chélateurs de fer pour améliorer l’efficacité de la chimiothérapie dans le traitement des cancers du sein. »

Quel est votre sujet de thèse / comment l’idée vous est-elle venue ?

La principale limite de la chimiothérapie, un des traitements standards des cancers du sein, est l’apparition rapide de résistances. L’objectif de ma thèse est de montrer que son action pourrait être améliorée si on l’associe avec des médicaments appelés chélateurs de fer dont le rôle est de priver les cellules en fer, carburant indispensable à leur prolifération. Les cellules cancéreuses ont des besoins en fer plus importants que les cellules saines ce qui les rend plus sensibles à la privation en fer. En démontrant sur des cultures de cellules et sur des souris greffées avec des tumeurs humaines que les chélateurs de fer augmentent les bénéfices de la chimiothérapie, j’espère leur donner une nouvelle indication thérapeutique pour les cancers du sein.

Avec qui avez-vous travaillé sur vos recherches ? Quelle grande figure (de la science / lettres / sciences humaines) vous a inspirée ?

Je travaille sur ce projet avec ma directrice de thèse Céline Callens qui, lors de son doctorat, a démontré que l’association des chélateurs de fer et de la vitamine D constitue une approche thérapeutique efficace pour un type de leucémies. Elle a souhaité tester si ce type de traitement pouvait avoir un intérêt thérapeutique pour les cancers du sein et m’a proposé de développer ces recherches dans le cadre de ma thèse.

Ici, à l’Institut Curie, nous sommes baignés dans l’histoire de la famille Curie. L’humilité, la passion et l’engagement pour la Science de ces éminents scientifiques constituent un modèle de conduite et de respect, source d’inspiration pour construire mon parcours scientifique.

Quelles sont les répercussions de votre thèse en pratique (l’impact socio / économique / scientifique) visibles et tangibles pour le grand public ?

Le ciblage du métabolisme du fer est une approche thérapeutique aisée car les chélateurs de fer sont déjà utilisés dans d’autres indications thérapeutiques. Leur sécurité d’utilisation chez l’homme étant ainsi déjà démontrée, un essai clinique testant l’ajout des chélateurs de fer dans les protocoles de traitements des cancers du sein pourrait rapidement être mis en place. Cette approche pourrait permettre de proposer aux patientes une thérapeutique d’optimisation des bénéfices de la chimiothérapie sans pour autant en augmenter les effets secondaires. Cela pourrait considérablement améliorer le pronostic de patientes dont les tumeurs présentent des résistances aux traitements classiques. De plus, au-delà des cancers du sein, il serait envisageable d’élargir le spectre des cancers qui pourraient bénéficier de cette thérapie.

Qu’est-ce que PSL vous a apporté concrètement dans le cadre de vos études ? (collaborations, diffusions, informations, etc).

PSL est riche de la diversité disciplinaire de ses établissements membres. A travers ce concours, PSL nous donne la possibilité d’être au cœur de cette richesse en favorisant les rencontres avec des doctorants d’horizons différents du sien. L’équipe du Collège doctoral de PSL est très appliquée à faire se rencontrer nos différents univers, ce qui constitue une véritable ouverture humaine et intellectuelle.

Je saisis aussi l’occasion que me donne PSL de diffuser mes recherches auprès du grand public, pour remercier les donateurs de la Fondation ARC et de la Fondation de France qui nous ont soutenu pour la réalisation de ce projet. C’est grâce à leur générosité que de tels projets peuvent être développés, et pour cela, un grand merci !

Lien vers la page web illustrant les recherches de Sandrine Tury

UNIVERSITÉ PSL

UNIVERSITÉ PSL

Anastasiia Syreishchikova

Anastasiia Syreishchikova